研究会

電子情報通信学会では、各ソサイエティ・グループに所属する84の研究専門委員会が学会の基幹分野における研究成果の発表・討論を行い、担当分野の学問・技術の発展・普及を図ることを目的とする第一種研究会及び討論中心のワークショップなど比較的自由な形式の第二種研究会を開催しています。

研究会を聴講する

1. 申込み方法

事前聴講参加申し込み方法については、こちらをご覧ください。

【問合せ先】kenkyukai

2. 聴講参加費

研究会を聴講するには、聴講参加費が必要です。また、登壇者以外の方が共著者として研究会に参加される場合も「聴講参加費」が必要となります。研究会の聴講参加費については、各ソサイエティ/グループの方針により、異なっております。研究会ごとの聴講参加費は、開催プログラムの「参加費について」の欄でご確認下さい。

年間登録

すべてのソサイエティ・グループにおいて、お得な聴講参加費の制度(年間登録)をご用意しています。年間登録して頂くことで、参加毎に、聴講参加費をお支払い頂く必要がありません。是非、ご利用下さい。

3. 技術研究報告(電子版)

第一種研究会では、研究会発表資料として、技術研究報告(電子版)を発行しています。聴講参加費をお支払い頂くと、研究会開催の1週間前から研究会終了後1ヶ月後まで、当該研究会の技術研究報告(電子版)をダウンロードすることができます。聴講参加費のお支払い手続き後に技術研究報告(電子版)のダウンロード権番号をメールにてお知らせします。技術研究報告(電子版)につきましては、開催プログラムの講演タイトルの横に表示されるPDFのアイコンをクリックして頂くか、プログラムの下部の一括ダウンロードをご利用下さい。

第二種研究会の発表資料につきましては、第二種研究会の幹事へ直接お問合せ下さい。

研究会で発表する

研究会で発表するには、原則として、本会の個人会員であることが必要です。電気学会・照明学会・映像情報メディア学会・情報処理学会の各会員の場合は、本会会員と同等の扱いとなります。ただし、この4学会以外の学会であっても、共催する場合はこの限りではありません。詳細は、学会事務局までお問合せ下さい。

なお、発表内容が研究会を主催する研究専門委員会の幹事団の判断において分野・スコープ外と判断した場合は発表をお断りすることがあります。

1. 発表参加費

基礎・境界ソサイエティ、NOLTAソサイエティ、通信ソサイエティ、エレクトロニクスソサイエティに属する研究会で発表する場合には、発表参加費が必要です。発表参加費は、会員の場合、一般、学生の区別なく、発表1件につき3,300円(税込)です。情報・システムソサイエティ及びヒューマンコミュニケーショングループに属する研究会で発表する場合には、発表参加費は不要ですが、聴講参加費が必要となります。

なお、いずれのソサイエティにおいても、登壇者以外の方が共著者として研究会に参加される場合は、「聴講参加費」が必要となります。

2. 発表原稿について

2-1. 投稿の流れ

- 1

発表者:発表申し込みを、研究会発表申し込みシステムから行って下さい。

- 2

システム自動配信:発表者に発表申込み登録メール(件名:研究会発表申込み 原稿アップロード用URLのご連絡)と「件名:研究会発表申込み 登録通知 - 新規」と発表参加費のご案内のメールが自動配信されます。本メール内に、各発表者ごとの個別の電子投稿用URLが記載されております。

原稿提出の準備が整いましたら、URLにアクセスして「原稿」の電子ファイルをアップロードして下さい。

- 3

幹事:発表申込み締切後にプログラムを作成します。

- 4

幹事:事務局にプログラム確定を通知します。

- 5

事務局:発表者に原稿執筆依頼メールが送付されます。(Suject:【信学会】MM月xx研究会 原稿執筆依頼)原稿執筆依頼メールの中に、原稿締切日が記載されております。

- 6

発表者:原稿締切日(厳守)までに各発表者ごとの個別の電子投稿用URLからPDF原稿を投稿して下さい。

- 7

事務局:原稿締切日の翌日午前9時に電子投稿の受付を終了致します。これ以降、原稿の差し替えはできません。

2-2. 執筆要項

研究会プログラムが確定した後、学会事務局より技術研究報告の原稿執筆のご案内を電子メールでご連絡致します。原稿執筆要領・提出必要書類等は下記をご確認下さい。

(1)原稿の書き方

① スタイルファイル(推奨)

- 技術研究報告(和文)TeXテンプレート

- 技術研究報告(和文)ワードテンプレート

- Technical Report (Eng) TeX Template

- Technical Report (Eng) Word Template

技術研究報告(和文)TeXテンプレートのクラスファイルは、和文論文誌執筆用クラスファイルと共通です(ieicej.cls)。技術研究報告原稿の作成に際しては、アーカイブを展開した後に生成されるtecrep.pdf および tecrep.tex をご参照ください。TeXテンプレートはWindows、macOS、UNIX系のすべてのプラットホームで動作します。文字コードはUTFですが、文字コードを変換すれば、SJISおよびEUCでも使用できます。

なお、TeXやLaTeXに関する一般的な質問にはお答えできかねますので、ご了承ください。

技術研究報告のタイトルからキーワードまで、日本語と英語の両方の記載が可能ですが、英語の表記は任意ですので、ご注意ください。

② スタイルファイルを使わない場合

任意のA4判の用紙を用いて作成して下さい。1ページ目は上部4㎝下部1.5cm左右各1.5cmの余白をとり、発表者(共著者含む)氏名、勤務先、連絡先(電話番号、E-mail)、キーワード(6個程度)の和文と英文およびあらまし(和文300字程度、英文100語程度)をバランスよくお書き下さい(日本語で執筆される場合は、英語表記は任意です)。

[特別招待講演]の方は[特別招待講演]、[特別講演]の方は[特別講演]、[招待講演] の方は[招待講演]、[基調講演] の方は[基調講演] 等、一般の講演以外の方はタイトルの前に[○○講演]と必ずお入れ下さい。

本文は和英の標題・・・あらましのあとに2段組でそのまま続けてお書き下さい(ページをかえる必要はございません)。

2ページ目以降は上部2.5㎝下部1.5cm左右各1.5cmの余白をとり1ページ目で入った本文同様、2段組でそのままつづけてお書き下さい。

(2)使用フォント・文字の制限

コンピュータ・プリンタの機種による文字化けを防ぐために、ご利用いただくフォントは以下のものに限定させていただきます。

■ フォント

【日本語フォント】

- Windowsの場合:

- MS明朝またはMSゴシック

- Macintoshの場合:

- MS明朝またはMSゴシック(OSX以降)

細明朝、中ゴシック、平成明朝、または平成角ゴシック(OS9.2以前)

【英字フォント】

Times, Times New Roman, Helvetica, Arial, Symbol

やむをえずこれら以外のフォントをご利用の場合は、PDF変換時に「フォントの埋込み」を必ず行って下さい。埋込みをしていない場合、文字化けが生じた際は著者の責任となります。ご注意下さい。

■ 使用できる文字と大きさ

漢字コードはJISコード第二水準以内の文字をお使い下さい。文字の大きさは、本文は9ポイントを標準とし、字間および行間は適宜調整して下さい。ただし、標題はバランスを考えて拡大文字としてください。

(3)図と表、写真

図面、写真、表の文字や数字は本文と同じ大きさとして下さい。

(4)文献引用

文献は、「投稿のしおり」あるいは「Information for Authors」のスタイルに従ってリストし、引用して下さい。

適切な文献引用は、読者に研究背景の理解と著者らの研究成果を正しく理解してもらうために重要です。著者は各自の研究成果の独創性、新規性を、既に発表されている最新の研究成果と照らし合わせて明らかにしなければなりません。少ない文献引用の研究会原稿は、読者に調査不足であると感じさせます。

効果的かつ積極的な文献引用は、研究成果のサーキュレーションを高め、ひいては掲載雑誌の評価向上をもたらします。特に電子情報通信学会に報告されている研究成果の引用は、信学会会員の研究成果を広く周知するのに役立つのみならず、各雑誌の価値も高めることとなります。高い評価の雑誌は研究者の重要な調査対象となり、更なる引用をもたらします。会員各位の積極的な文献引用をお願いします。

電子情報通信学会では、研究会原稿において20件以上の文献引用を推奨しています。投稿前には、最新の研究成果を適切に網羅しているかのチェックをお願いします。

なお、電子情報通信学会の出版物の最新情報はこちらのサイトから検索できます。

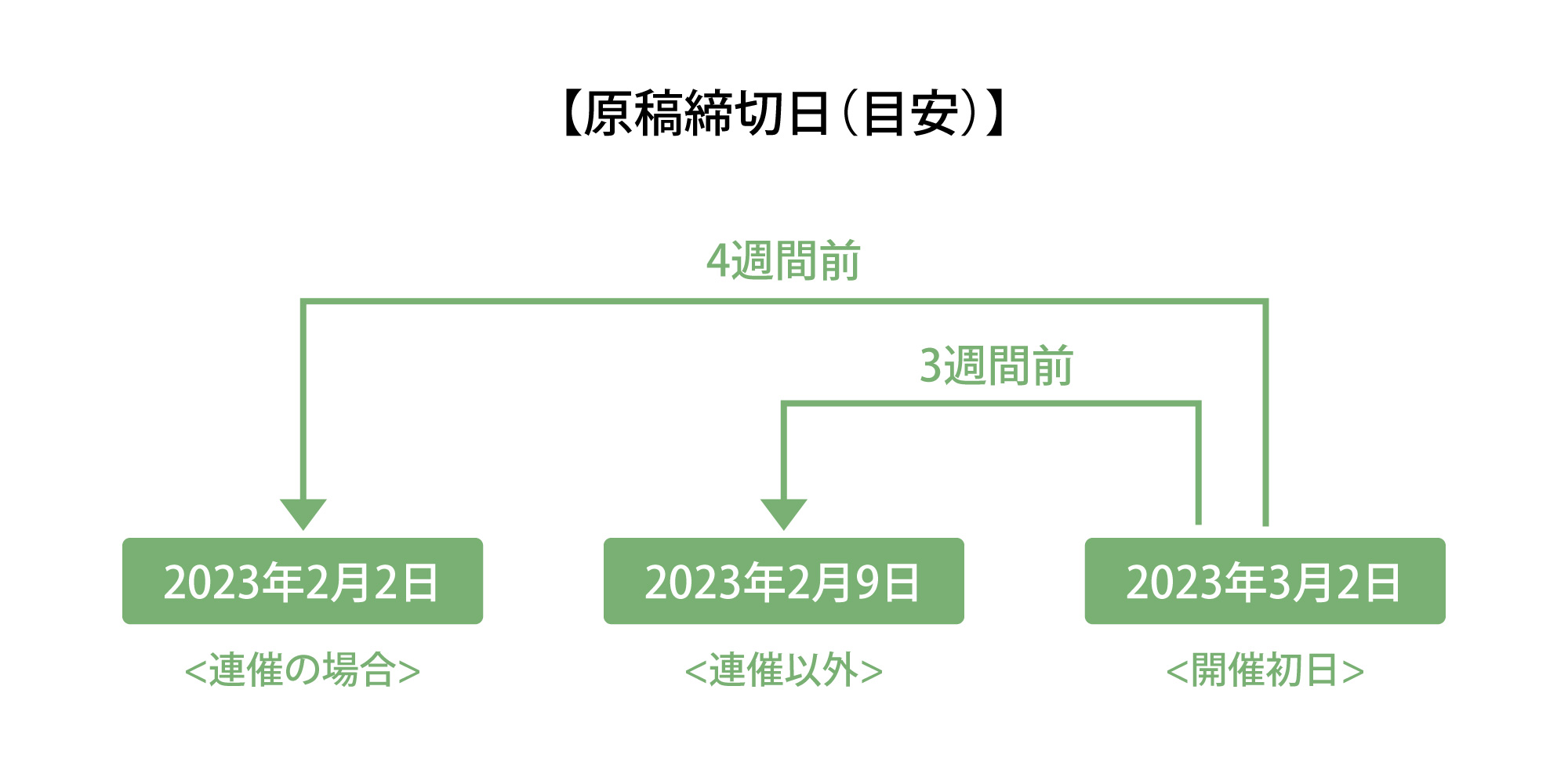

2-3. 原稿締切日

但し、ゴールデンウィーク及び年末年始にかかる場合は、プラス1週間前倒しになります。

この他、技術研究報告の発行日までの間に祝日がある場合等で、締切日が前倒しになることがありますので、締切日の詳細につきましては、学会事務局(gihou-office)までお問合せ下さい。

2-4. 原稿を差し替えたい場合

一度提出した原稿を差し替えは、原稿締切日翌日午前9時(厳守)まで可能です。「研究会発表申込み 原稿アップロード用URLのご連絡」メール内に記載の指定URL(個別)から再度、修正原稿をアップロードして下さい。それ以降の差し替えはできませんので、ご注意願います。

なお、差し替えが間に合わず、重大な誤りがあった場合、正誤表(有料(3,000円(税込))を出すことが可能です。正誤表は、本文の技報PDFファイルのダウンロードアイコンの右側に別ファイルとして表示されます。正誤表の掲載をご希望の場合は、研究会開催日の2営業日前(月曜日開催の場合は木曜日)の午前中までにgihou-office@ieice.org宛にお知らせ下さい。正誤表アップロード及びクレジット決済用のURLをシステムから発行致しますので、研究会開催日前日までにアップロードをお願い致します。

【問合せ先】gihou-office

3. 技報PDFのダウンロード方法について

発表参加でお申込み頂いた方は、技報PDFをダウンロードする際、発表申込時にご登録されたメールアドレスとパスワードで技報オンラインシステムにログインしてください。ダウンロード権番号は使わずにダウンロードをすることができます。

4. 参加証の発行について

研究会で発表したり、聴講したことの証明書をご希望の場合は、下記フォームから申請して下さい。

5. 請求書の日付について

研究会の発表参加費、聴講参加費の請求書の日付を変更ご希望の場合は、下記フォームから申請して下さい。

技術研究報告(電子版)を購読する

電子情報通信学会では、第一種研究会における参加者間の議論を活発化するための発表資料として技術研究報告を発行しています。2020年度から全てのソサイエティ・グループの研究会で発行する技術研究報告を電子化したため、現在、冊子体での発行は行っておりません。

技報オンラインサービス技報アーカイブ利用規約

技報オンラインサービスは、各ソサイエティ・グループごとに技術研究報告をダウンロードできるサービスです。通信ソサイエティは2006年度以降、それ以外のソサイエティ・グループは2007年度以降の技術研究報告を提供しております。技報アーカイブでは、最新の技術研究報告を研究会終了後1か月後から閲覧できます。技報オンラインサービスをご利用頂く際には、利用者の技報オンラインシステムへの登録(ユーザ登録)が必要です。

| 制度名称 | 技報オンサイトビュー (発表/聴講参加費) |

技報オンサイトビュー (研究会年間登録) |

技報アーカイブ | 技報ペイパービュー |

|---|---|---|---|---|

| 利用形態 | ・最新刊 ・個人利用 |

・最新刊 ・個人利用 |

・バックナンバー ・少人数グループまたは組織利用 |

・オンデマンド ・個人利用 |

| 対象技報 | ・当該開催研究会の技報 | ・登録研究会の登録年度内の技報 | ・全ソ・グの全研専の技報(第2種研を除く)(注) | ・全ソ・グの全研専の技報(第2種研を除く)(注) |

| DL期間 | ・研究会開催1週間前から1ヵ月後まで | ・研究会開催1週間前から3月末まで(年度末まで) | ・契約年度内は随時 ・最新刊は研究会開催1ヵ月後から |

・購入時から起算して2年間 |

| 購読方法 | ・技報オンラインシステムで発表/聴講を申込み | ・技報オンラインシステムで年間登録を申込み | ・技報オンラインシステムで技報アーカイブを申込み | ・技報オンラインシステムでDL権を購入(10DL単位) |

(注)DL可能な対象技報:通ソは2006年度以降、その他のソ・グは2007年度以降

1-1. 技報アーカイブ

技報アーカイブは、利用規模に応じたIP認証型のサイトライセンスとPW認証型のグループライセンスの2つのライセンスがあります。それぞれ、3種類のランクを用意しております。

最新の技術研究報告は、研究会終了後1か月後からの閲覧となりますので、研究会当日に技術研究報告を閲覧したい場合は、聴講参加費をお支払い頂くか、もしくは年間登録をして頂く必要がありますので、ご注意下さい。

1-2. 技報ペイパービュー

技報ペイパービューは、技術研究報告を10ダウンロードできるサービスです。価格は、1,650円(税込)です。有効期限は購入してから2年間です。

【問合せ先】gihou-archives

各ソサイエティの案内

研究会における参加費等については、各ソサイエティ/グループの方針により、異なっております。

1. 機械振興会館で開催する場合機械振興会館ホームページ

1-1. 予約機械振興会館のホームページから会議室の空き状況を確認の上、予約申し込みフォームからご予約下さい。

1-2. 会場の受付準備等について

研究会幹事団におかれましては、当日研究会が始まる前までに受付の準備等をお願い致します。事務局が所有するプロジェクター等をご利用になる場合は、事務局(101号室)にお立ち寄り下さい。なお、当日参加の現金受付をされる場合は、受付簿や領収書等をプロジェクター等と一緒にお渡し致します。

(A)機械振興会館への荷物の送付

研究会が開催される会議室に直接送付することはできません。研究会名と開催日を明記の上、研究会開催日の前日までに下記宛にお送り下さい。なお、事前に「①到着予定日、②個数」を、kensen-office@ieice.org と kenkyukai@ieice.org 宛にお知らせ下さい。

〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館101号室

一般社団法人 電子情報通信学会 研究会担当

【TEL】03-3433-6691

(B)機械振興会館からの荷物の送付

研究会終了後に、事務局から荷物を宅配便で送りたい場合は、着払い伝票(クロネコヤマト)に必要事項をご記入の上、17時までに1階101号室事務局へ荷物をお持ち下さい。

2. ハイブリッド開催もしくはオンライン開催する場合

研究会用オンライン開催参加クイックマニュアルをご参照下さい。

ハイブリッドイベントを支援するため、ハイブリッドイベントで利用するための機材の貸し出しを行っております。

研究会をハイブリッド開催もしくはオンライン開催する場合、学会保有のZOOMをご利用頂くことができます。

ZOOM Webinarの規模が500名の場合は無料でご利用頂けます。ただし、ウェビナー1000の利用を希望する場合は有料となりますので、ご了承下さい。

各研究会からのハイブリッド開催方法に関する報告(動画)も参考にしてください(視聴は、会員限定となっております。)

- 合同ハイブリッド研究会とEvent In上でのハッカソン試験開催

- ハイブリッド研究会向けリアル会場の音響環境の構築

- 高音質なハイブリッド方式による研究会およびワークショップの実施

- 各種オンラインツールを活用する、データの科学・技術におけるELSIとその教育に関するシンポジウムと、闊達な交流を刺激するリモート懇親会の試み

- 研究会のハイブリッド開催に向けた取り組み

- ハイブリッド開催に向けた環境構築

- 会場の無線環境に依存しない安定したハイブリッド型研究会開催に向けた通信・オーディオ環境整備

- アクセシビリティガイドラインの全面改訂とオンライン開催への対応

- ポスタ―セッションの臨場感を再現するハイブリッド研究会 Web 会議システムの構築

- オンライン工作企画

- 研究会のハイブリット開催に必要なオンライン配信設備の構築とその検証

- 「支部CoEシンポジウム & ブイキューブ社との共同開発「EventIn」のご紹介」

- 「SC/KBSE合同研究会の取り組みに関する報告」ハイブリット型研究会の開催、Discordシステムの導入など

- 「デザインガイア2020参加者間のネットワーキング強化」Gather.townの活用

- 「ICETC2020報告」オンライン会議・動画配信システムを利用した基調講演・チュートリアル講演など

- 「SeMI, SRW, CNR研による3研専合同バーチャル IoTワークショップ報告」Web会議システム Remo(Boutique)利用など

- 「異分野研究者間の一体感を実現するハイブリッド研究会Web会議システムの構築」

- 「国際会議にてリモート通信ツールの使用」Gather Townの使用

- 「複数のオンラインセッションを想定した遠隔・現地ハイブリッド型国際会議」

- 「本部Webinar オンデマンド配信システムによるエレソ動画コンテンツ配信」

- 「オンラインと対面を併用した研究会における音声範囲の拡大および複数会議システム対応」

- 「サブ会場方式による研究会およびワークショップの実施形態」

- 「『手ぶら参加歓迎!』-気軽に体験できるワイヤレス給電実験-」

3. 研究専門委員会活動支援(WebEX)

Webexは、Cisco社が提供する「メッセージング(チャット)・情報共有・ビデオ会議等のコミュニケーションサービスを一括提供するコラボレーションツール」です。電子情報通信学会では、学会活動(研専活動、委員会活動等)を支援するプラットホームとして準備致しました。ご利用は無料です。また、環境の構築を事務局が支援しますので、是非、ご利用下さい。

4. 国内・国際会議運営支援

国内・国際会議運営支援が可能な業者を紹介致します。

5. 規程類

6. 研究会会計及び研究会事務取込みの対応

研究会の会計や研究会事務取込みの対応方法について掲載しております。

研究専門委員会が企画する二種研やワークショップで新規口座開設が必要な場合は、PayPay銀行の口座開設方法をご確認下さい。PayPay銀行の口座以外で開設をご希望の場合は問い合わせ先までご連絡ください。

・PayPay銀行口座開設

研究会取込み会計事務対応で、領収書等を事務局に送付する際の方法についてご確認下さい。

・事務局への伝票の送付について

インボイス(適格請求書)の対応として、請求書、領収書等に登録番号の記載が必要になっております。本会の登録番号は下記になりますのでご利用ください。また、インボイスの対応方法についても資料ございますのでご確認下さい。

本会の登録番号:T6010405010414 (国税庁適格請求書発行事業者公表サイト等で確認可能)

・インボイス対応について

【問合せ先】keiri

7.海外での研究会開催をお考えの方へ

本会では、研究会を海外で開催し、本会のプロモーション活動を行う研究専門委員会を支援致します。詳細・申請方法につきましては、下記をご参照ください。

・グローバル化推進活動のための補助金申請フォーム

【問合せ先】member

8.研究会ホームページの構築をお考えの方へ

研究会ホームページの構築(新規・リニューアル)にあたり、サンプルページがご利用いただけます(有料)。これを基に、カスタマイズしてご利用頂くことが可能です。提供されるサンプルページは、HTMLとWordPressのいずれかを選択できます。詳細はこちらをご覧下さい。

- トップページ:研究会の概要や最新の活動情報を掲載。重要なお知らせもこちらに配置できます。

- 研究会スケジュール情報:研究会申込システムのスケジュール情報を掲載できます。

ホームページテンプレート

電⼦情報通信学会では、国際会議、研究会向けのホームページテンプレートを用意致しました。是非、ご利用下さい。

料金表

※消費税10%が別途必要です。

| 項目 | HTML | Wordpress | 備考 |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 50,000円(税別) | 85,000円(税別) | トップページと2ページ分の作成費含む |

| 追加費用 (新規ページ作成/1頁) |

10,000円(税別) | 10,000円(税別) | |

| 追加費用 (お知らせ欄更新/1回) |

1,500円(税別) | 1,500円(税別) | 「更新情報」欄に、お知らせを代理投稿する場合の費用です。 |

| 設定費用 | 15,000円(税別) | 35,000円(税別) | サンプルファイルの状態のまま、本会サーバに設定だけ行います。ページ内容の修正は研専にて行うプランです。 |

【問合せ先】kensen-jimu

9. 地方開催する場合

本サイトの情報は、国際会議運営に関する一般的情報を提供するものです。当会は、充分に注意を払って本サイトに情報を掲載しておりますが、実際にリンク先のサイトを利用される際は、そのリンクサイトの利用条件を、利用者ご自身において確認、同意頂く必要があります。

会場に関するアンケート

研究会開催会場について情報の充実化を図る目的のためアンケートを実施しております。お手数ですが、研究会開催後に下記アンケートへのご協力お願いいたします。アンケート集計結果は研究会幹事専用ページ(PW付き)に掲載しております。PWがご不明な場合は事務局までお問い合わせください。

【問合せ先】kenkyukai

・助成金・補助金制度、事前視察、提案書作成、アトラクション提供など地方自治体の支援メニューはこちらをご覧下さい。

※各地の「コンベンション会場」はこちらを御覧下さい。